Amidon

L'amidon est un glucide complexe de réserve, pour les végétaux supérieurs. L'amidon est une des ressources caloriques principales pour l'espèce humaine, car il est le constituant principal des céréales et de la pomme de terre.

Recherche sur Google Images :

Source image : melrose-party.ch Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |

Définitions :

- Fécule qu'on retire de la pomme de terre, de l'orge ou du blé (source : fr.wiktionary)

- Glucide complexe présent naturellement dans les céréales, pommes de terre et légumineuses. (source : nestlebaby)

- nom courant désignant un composé blanc inodore insipide. L'amidon est une substance servant de réserve dans le monde végétal. L'amidon est un glucide (sucre) lent. (source : alimentationgrossesse.unblog)

L'amidon (du latin amylum, non moulu) est un glucide complexe (polyoside) de réserve, pour les végétaux supérieurs. L'amidon est une des ressources caloriques principales pour l'espèce humaine, car il est le constituant principal des céréales (riz, maïs, blé, sorgho…) et de la pomme de terre.

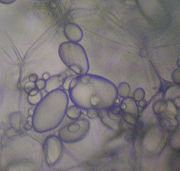

Pour le végétal, l'amidon est une réserve d'énergie et de nutriment, indispensable pour survivre à la mauvaise saison (sèche ou froide). Il sert à stocker des nutriments glucidiques dans les cellules, sans les dissoudre dans l'eau. En effet, la présence de glucides simples augmente le potentiel osmotique interne des cellules ce qui nécessite une grande quantité d'eau. L'amidon est une forme de réserve de glucides qui permet d'économiser l'eau. Dans les cellules, il se présente sous forme de grains visibles au microscope : les amyloplastes.

Chez les plantes de la famille des Astéracées (anciennement Composées) la molécule de réserve n'est pas l'amidon, mais l'inuline et chez les animaux, c'est le glycogène.

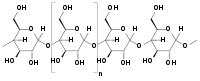

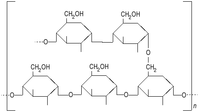

C'est un polysaccharide (ou polyoside) de formule chimique (C6H10O5) n. Il se compose de molécules de glucose liées par liaisons α (1-4), généralement caractéristique des polyosides de réserve (exception : inuline). Il se compose de deux fractions polysaccharidiques :

- l'amylose (constitue à peu près 25 % de l'amidon), molécule constituée de 600 à 1 000 molécules de glucose en chaînes linéaires. L'amylose est synthétisée par l'amidon synthase insoluble.

- l'amylopectine (constitue à peu près 75 % de l'amidon), molécule ramifiée l'ensemble des 25 résidus glucoses à peu près (liaison alpha 1-6). La chaine totale peut faire entre 10 000 et 100 000 résidus glucoses. L'amylopectine est synthétisée par l'amidon synthase soluble.

Quelquefois, il y a présence de phytoglycogène (entre 0 et 20 % de l'amidon), un analogue de l'amylopectine mais ramifié l'ensemble des 10 à 15 résidus glucose.

Le grain d'amidon se présente sous forme de granules semi-cristalins : l'amylopectine est organisée en feuillets, l'amylose forme une zone amorphe moins bien organisée entre les différents feuillets.

L'amylose s'organise en une hélice droite à six glucoses par tour. Il se dissocie en glucose assimilable sous l'action d'enzymes, les amylases, d'autant plus aisément s'il se trouve sous forme d'amylopectine. En effet, la formation hélicoïdale ne facilite pas l'accessibilité de l'amidon aux enzymes.

L'amidon est insoluble dans l'eau froide. En le traitant par l'eau chaude, on obtient l'empois. Il est exploité dans l'industrie pour ses propriétés d'épaississant et de gélifiant.

On le trouve dans les organes de réserves de nombreuses plantes :

- les graines (en particulier les céréales (maïs, froment) et les légumineuses),

- les racines,

- tubercules et rhizomes (pomme de terre, patate douce, manioc, etc. ).

- Fruit (banane), où l'amidon a pour fonction de stimuler la dispersion des graines (lorsqu'il y en a) par des animaux.

Sur le plan industriel c'est en particulier le maïs et la pomme de terre qui sont utilisés.

Les amylases, des enzymes présentes dans la salive mais aussi dans le suc pancréatique, permettent l'hydrolyse de l'amidon en dextrines (dont l'isomaltose), maltose (un diholoside) et glucose (un ose). Par la suite dans l'intestin, deux enzymes, la maltase et l'isomaltase, finissent l'hydrolyse des dextrines et du maltose en glucose.

• L'amidon est insoluble dans l'eau et dans les solvants organiques. En suspension dans l'eau, on obtient du lait d'amidon, suspension instable mais qui, chauffée à 70 °C, devient visqueuse et translucide.

• Au contact d'une solution iodo-iodurée, l'amidon prend une teinte violette (réaction entre l'amylose et l'iode).

• L'amidon ne peut pas oxyder la liqueur de Fehling, car sa fonction alcool (–OH) réductrice est «perdue» dans la taille de la molécule.

• Lors du chauffage, les grains d'amidons gonflent et forment un empois d'amidon qui est parfois utilisé pour produire des colles à papier ou à bois. Si l'amidon utilisé n'a pas subi de modification chimique (substitution) ou est riche en amylose, un réarrangement des molécules d'amylose va conduire à une recristallisation partielle. Cette évolution naturelle, nommée «rétrogradation», se manifeste par la naissance d'exsudats (expulsion de l'eau du dispositif amylacé) et une baisse de viscosité (les néo-cristaux constitués ne participent pas à la texture du dispositif).

Sous l'angle économique, l'amidon présente un double intérêt :

- pour l'alimentation humaine et animale, dans laquelle il joue un rôle essentiel, c'est surtout le principal composant de la farine ;

- pour l'industrie, qui le transforme par des procédés physiques, chimiques ou biologiques en amidons spécifiques et en un certain nombre de sous-produits, tels que glucose, fructose, dextrine, maltodextrine, mannitol, éthanol, sorbitol.

- Les modifiations physiques : précuisson sur cylindre, en extrusion ou en tour d'atomisation.

- Les modification physico-chimiques : dextrination à haute température ainsi qu'à pH extrêmes.

- Les modifications chimiques : réticulation et substitution.

- Les modifications biologiques : hydrolyse controlée par des dispositifs enzymatiques.

Les amidons dits «modifiés» sont repris par The Mondial Numbering System for Food Additives ( (en) INS, (fr) SIN) [1] :

1401 Acid-treated starch

1402 Alkaline treated starch

1403 Bleached starch

1404 Oxidized starch

1405 Starches, enzyme-treated

1410 Monostarch phosphate

1411 Distarch glycerol

1412 Distarch phosphate esterified with sodium trimetaphosphate

1413 Phosphated distarch phosphate

1414 Acetylated distarch phosphate

1420 Starch acetate esterified with acetic anhydride

1421 Starch acetate esterified with vinyl acetate

1422 Acetylated distarch adipate

1423 Acetylated distarch glycerol

1440 Hydroxypropyl starch

1442 Hydroxypropyl distarch phosphate

1443 Hydroxypropyl distarch glycerol

1450 Starch sodium octenyl succinate

Les débouchés finaux sont soit l'industrie alimentaire (boissons, confiserie, boulangerie…), soit des industries diverses : fermentations, traitement de surface, colles, chimie fine, pharmacie, cosmétologie, papeterie, matières plastiques biodégradables, etc.

- un usage légèrement obsolète : la fabrication d'empois, pour l'empesage des vêtements (cols de chemises…).

- ↑ Codex Alimentarius (1989) Noms de catégorie et dispositif mondial de numérotation des additifs alimentaires. CAC/GL 36-1989, p1-35.

Recherche sur Amazone (livres) : |

Voir la liste des contributeurs.

La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 06/11/2009.

Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).

La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.

Cette page fait partie du projet Wikibis.

Accueil

Accueil Recherche

Recherche Début page

Début page Contact

Contact Imprimer

Imprimer Accessibilité

Accessibilité